中国水网

2020-10-06 08:39

党的十八大以后,建设生态文明作为国家战略,引领中国生态环境治理能力和治理体系的全面升级,污泥作为污水处理提质增效的“最后一公里”,如何破解处理处置过程中的瓶颈问题,成为环境治理工作中的重点。

9 月 18 日,在“2020(第十二届)上海水业热点论坛”上,北京市市政工程设计研究总院水资源与环境一院副总工程师戴明华以“全产业链的污泥减量化与资源化应用案例分析及思考”为主题,从北京污泥处理处置的实践案例出发,总结了全产业链思维下,如何做好污泥的减量化与资源化。

戴明华

污泥产生量逐年递增,处理处置能力依然不足

党的十八大后,生态文明建设被提到了相当高的位置。这之后,城市黑臭水体治理以及污水治理提质增效的需求也日益迫切,污水处理设施建设速度逐步提升。

戴明华介绍,截至 2018 年底,全国城镇建成运行污水处理厂 4332 座,污水处理能力达 564.3 亿 m3 。相应的,污泥的产生量也随之大幅提升。据 E20 研究院预测,2020 年,全国污泥产量将达到 5000 万吨。这些污泥中富集了污水中 30%~50%污染物,“重水轻泥”问题行业内已经讨论很多年,但污泥处理处置能力依然不足,没有同步跟上,导致部分污泥未得到安全处置。

数据来源:E20 研究院

近十年来,国家层面也出台了多个有关污泥处理处置的政策法规。如 2015 年,备受关注的《水十条》发布,提出,要推进污泥处理处置、污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。今年,发改委和住建部联合印发了《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》,强调加快推进污泥无害化处置和资源化利用。鼓励厌氧消化、好氧发酵后土地利用以及“生物质利用之后焚烧”。

而新《固废法》的正式施行,进一步强调了污染物减量化、资源化和无害化原则。强化了对污泥减量化与资源化的要求。

从实际出发,确定主流处理工艺路线

戴明华强调,污泥的处理处置首先应该以城镇总体规划及排水专项规划为主要依据,从全局出发,近远期结合,以减量化、稳定化、无害化为目的,积极采用符合绿色、循环、低碳的技术路线,促进污泥产物资源化利用和安全处置。

同时,结合污泥的性质、处置方式、环境承载能力及当地经济、技术水平,按照处置决定处理、处理满足处置、处置方式多样、处理适当集约的原则选择技术方案。

之后,对技术方案进行综合技术经济比选。最后,合理考虑厂址、运输、运行管理、安全管理、污泥水处理、产物利用和安全处置等因素,综合确定技术方案。

2013 年,北京市政府出台的《加快污水处理和再生水利用设施建设三年行动计划(2013-2015 年)》对污泥处理处置提出了具体要求,根据规划要求,新建槐房、清河第二、定福庄、高安屯四座再生水厂,原有 8 座污水处理厂,根据出水水质提升要求,已经进行了升级改造。污泥产生量大幅增加,由 2700吨/日上升到 6128 吨/日。

污泥产生量的大幅增加,也给设计院带来了一定的压力。戴明华介绍,最初选择的是与电厂协同处理污泥,循环利用。但受雾霾天气的影响,北京开始推行煤改气,没有了廉价的热源,也没有了可以焚烧的设施,倒逼污泥处理处置方式的变革。

如果采用传统的厌氧消化工艺,面临着效率低、停留时间长、有异味、脱水性能低等问题。结合这些问题,选择了热水解污泥厌氧消化工艺,主要改善污泥的性能,缩短消化时间,改善脱水性能,满足无害化要求。

项目的设计及运行分析

戴明华介绍,整体设计的核心参数第一个是热水解,反应时间在 30 分钟左右,温度在 165℃。第二个参数是板框系统,板框进泥含固率为 94%-95%之间。第三个参数是消化系统,消化时间由 28 天改变 18 天。最后产生的沼气主要通过生物干法进行脱硫再利用。

项目运行中主要关注的三个方面是沼渣、沼气、沼液。

首先,沼渣方面。同时满足了减量化、稳定化、无害化的指标,并且很好的做到了资源化。如最后厌氧消化产生的沼气用于发电,污泥产品用于土地改良、林地或园林绿化、制肥等,实现资源化利用。

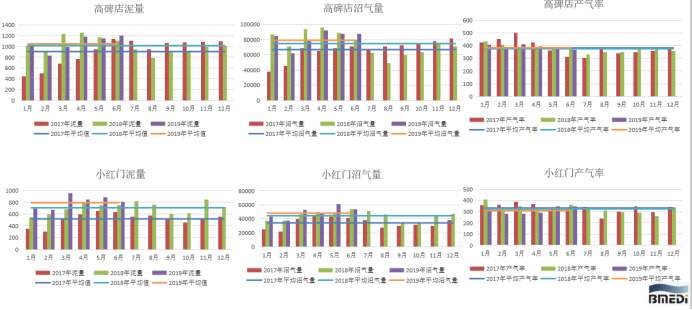

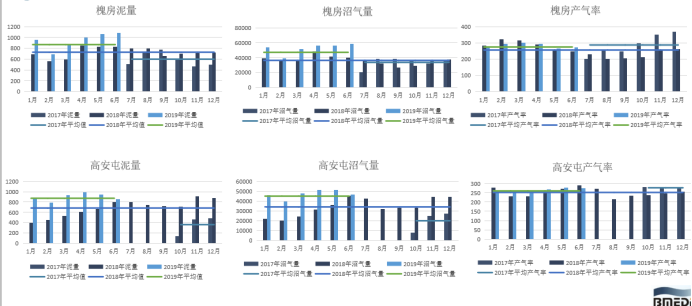

二是沼气方面,以高碑店项目为例,2017 年到 2019 年三年间,污泥产生量逐年增加,到 2019 年,高碑店项目沼气产生量基本保持在 8 万方以上,产气率稳定在 300-400 单吨干泥的产量。

三是沼液方面。相对于气和渣,很多人更担心厌氧消化后会产生的高氨氮废水。针对实际情况,利用了厌氧氨氧化系统。该系统使得项目稳定运行,基本达到了预期值。通过沼液的处理,缓解了沼液对水区的处理压力。

北京的全产业链减量化及资源化应用实践

北京市园林局、环保局、水务局联合开展《北京市污泥产品资源化林地利用试点项目》,拟推动北京市污泥产品林地利用地方性管理规范出台。戴明华指出,文件重点支持污泥进行土地利用,但污泥不能随便就进入土地中利用,不仅要有方案制定,也要有专家论证和工程审批、实施、验收等严格的流程把关。

本项目试点在北京市四个郊区 6900 亩平原造林生态林地共计开展 3.3 万吨污泥产品利用。通过项目的落地实施,梳理了北京污泥产品林地利用市、区、镇三级七部门管理流程;通过Arcgis 系统实现园林、水务、环保三委办局实时监管。

污泥的资源化利用途径不仅应用在公园中,也会应用在其他不同的场景下,根据不同场景的要求,也会对产品做进一步的升级。

通过这些应用,后期会做相应的评估。同时,所有应用过程当中,资料记录都做存档,进行收集。

通过验证后,发现满足热水解工艺用热及厂区建筑采暖后,仍有约 40%的沼气量富余。沼气可利用空间很大。戴明华介绍,通过分析,主要是将沼气发电、沼气提纯、沼气拖动鼓风机等方式进行对比。在实践项目中,通过对比发现,采用沼气发电效率更高。

以小红门厂为例,总沼气能量 16.8MW,可以发电3.6~4.8MW,占污水厂总用电 10.98MW 的 33%~44%;可以产生蒸汽 2.2MW,占蒸汽需要量的 35%;可产生缸套水2.8MW,占采暖热负荷的 93%;沼气锅炉利用产生蒸汽4.4MW,占蒸汽需要量的 65%。

戴明华表示,北京排水集团的从处理、运输、利用各个环节,都实现全过程监管,保证了项目可以合理的全产业链资源化应用。

同时,他也指出,真正解决污泥处理处置问题,在未来还可以做更多延展思考:联合厌氧餐厨、粪便等。如污水处理概念厂提到了这个方案,通过联合厌氧的方式,解决整个水厂能源平衡的问题。其次,厌氧与磷回收、生物脱硫后的硫利用,以及污泥干化焚烧,生物质利用+焚烧等。

戴明华指出,这些都是未来污泥处理处置路径探索过程中,可以延伸的探索思路,需要行业内一起真正实践和推进落地。

编辑:李晓佳

链接:https://www.h2o-china.com/news/314867.html